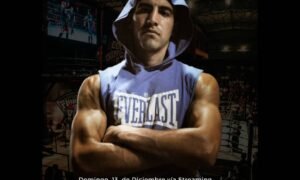

Una vez, Lucas Matthysse me confesó en una entrevista que había estado a punto de retirarse y que no colgó los guantes por una única razón: las palabras de su hija Priscila. “Seguí, papá. Vos sos bueno”, lo levantó del bajón que le provocaron algunos resultados adversos.

Otra vez, en otra nota, me contó que por el boxeo había llorado mucho: de tristeza, cuando le tocó perder por primera vez siendo un adolescente, y de emoción, cuando se llenó de gloria en el profesionalismo y tuvo el mundo en sus manos.

Me dijo, en otra ocasión en que lo abordé con un grabador, cuánto había transcurrido antes de la noche de ensueño que le tocará vivir este sábado, cuando en Kuala Lumpur esté cara a cara con una leyenda del deporte como Manny Pacquiao: “Desde los 15 años que estoy viajando con el boxeo. A esa edad, mi mamá se separó de mi papá y de Trelew se volvió a Santa Fe para trabajar en una empresa de limpieza, y yo la seguí”. Me contó cómo fueron aquellos días en el norte santafesino, cuando repartía su tiempo entre el boxeo y el trabajo, y conoció y compartió habitación con quien luego sería un compañero de ruta, el Chino Maidana: “Me alojó la familia Keller, que eran de Vera, tenían verdulería y les gustaba el boxeo. Ahí lo conocí al Chino, porque estaba también con ellos, así que empezamos a vivir juntos y viajábamos a pelear en el camión jaula. Me acuerdo de que buscábamos la verdura en el Mercado Central y la descargábamos en los pueblos. Ahí aprendí mucho de la vida, del esfuerzo que hacían trabajando”.

Otra tarde, me detalló cómo fue que se las ingenió para no extrañar tanto a su mamá cuando lo convocaron a la selección nacional y debió dejar Santa Fe para mudarse a Capital Federal: “Con mi vieja siempre estuvimos juntos. Cuando me visitaba en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), mis compañeros me ayudaban: uno distraía al conserje y la hacíamos pasar rápido. La metíamos a la pieza y, para que pudiera comer, como ya conocíamos a los chicos del comedor les pedíamos que nos sirvieran un poquito más de comida y de ahí armábamos su porción. Como éramos todos del interior, terminaba siendo un poco la mamá de todos”.

En otro reportaje, ya hartos de hablar de piñas, rankings y récords, le pregunté cómo sería, para él, un mañana ideal. Lejos de las suntuosidades materiales que suelen confundir a repentinos deportistas millonarios, me dio una respuesta que me descolocó: “Quiero ser panzón y barbudo, y quiero aprender a tocar la guitarra”.

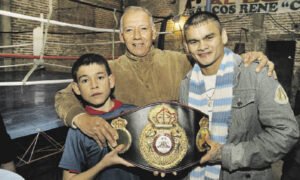

Desde hace un par de horas, no puedo dejar de ver en Instagram un posteo que el Chino Maidana, aquel que se dio el gusto de vérselas dos veces ante Floyd Mayweather, le dedica a Matthysse para desearle suerte. Entre las respuestas, observo que Lucas le agradece el gesto y cierra el mensaje con dos palabras demasiado simples pero que alcanzan a quebrarme: “Llegamos, loco”. Y pienso que por fin comprendo qué es eso de “llegar”, y me asalta la emoción. Porque me acuerdo de sus pasados de carencias, de sus viajes interminables peleándole a la vida, de las cuatro veces que se enfrentaron como amateurs, y de los sueños que un buen día, contra cualquier pronóstico, se vuelven realidad.